在中医理论中,“脚为精气之根”,足底被视为人体经络起止的汇聚处,人体共有600多个穴位,而双脚上的穴位就多达66个,占人体穴位的十分之一,这些穴位与全身脏腑器官有着密切联系,通过刺激足底穴位,可以调节身体机能、缓解病痛和预防疾病,我们就来一起探索一下足底穴位的奥秘。

涌泉穴:滋阴降火,通经活络

涌泉穴位于足底前部凹陷处,当足底第2、3趾蹼缘与足跟连线的前1/3与2/3的交点处,它是足少阴肾经的起始穴位,具有滋阴降火、清利泻热、祛风解痉、开窍醒神、通经活络的功效,涌泉穴在临床上主治昏厥、中暑、癫狂痫、咽喉肿痛、舌干、失音、高血压、头晕、失眠、颠顶痛、小便不利、便秘等病症,经常刺激涌泉穴,还可以改善腰膝酸软、头晕目眩等肾虚症状,对失眠、高血压也有一定的辅助治疗效果。

独阴穴:通调冲任,调和气血

独阴穴位于足底,第2趾的跖侧远端趾间关节的中点,这个穴位具有通调冲任的功效,临床上主治心绞痛、胃痛、呕吐、月经不调等疾病,通过刺激独阴穴,可以调和气血,缓解相关症状,促进身体健康。

里内庭穴:缓解胃肠不适,促进消化

里内庭穴位于足底,足掌面第2、第3趾夹缝之中,这个穴位在临床上主治急性胃肠炎、小儿消化不良、足趾疼痛、小儿抽搦、癫痫等病症,通过按摩里内庭穴,可以促进胃肠蠕动,改善消化功能,缓解胃肠不适。

太冲穴:平抑肝阳,缓解头痛

太冲穴位于足背部,第一趾和第二趾之间的凹陷处,这个穴位与肝脏密切相关,按摩此穴位有助于缓解头痛、眩晕、高血压等症状,对于肝阳上亢所致的头痛、眩晕等症状,可以通过针刺或艾灸太冲穴进行治疗。

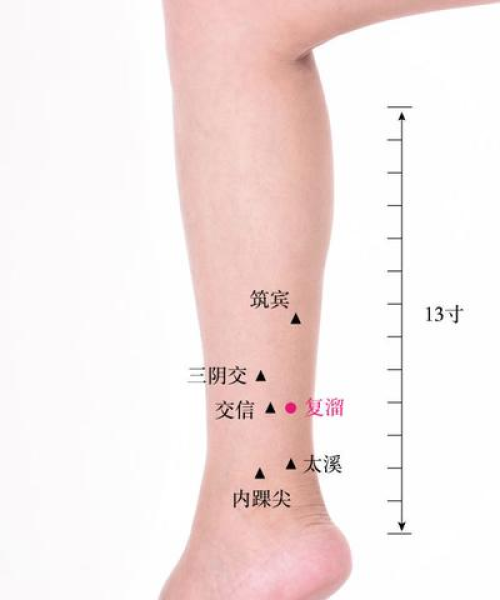

太溪穴:滋补肾气,强化腰腿

太溪穴位于内踝高点与跟腱之间的凹陷处,是肾经的原穴,按摩此穴位有助于滋补肾气、强化腰腿,太溪穴对耳鸣、耳聋、头痛、眩晕、牙痛、咽喉肿痛等多种病症有治疗作用,因为肾经气血通过此穴与全身沟通,调节此处可使肾经气血顺畅,缓解相关症状。

足三里穴:调节胃肠,防病健身

足三里穴位于小腿外侧,外膝眼下3寸,距胫骨前嵴1横指,按摩足三里穴有助于调节胃肠功能、补肾强筋、防病健身、抗衰延年,对各种常见的老年病有很好的防治效果,足三里穴是中医保健的重要穴位之一,经常按摩可以增强体质,提高免疫力。

其他重要穴位及反射区

然谷穴:位于足内侧缘,足舟骨粗隆下方,赤白肉际处,此穴有滋阴补肾、清热利湿之功,对糖尿病、月经不调、遗精、泄泻等病症有一定的调理作用。

大钟穴:在跟腱附着部内侧前方凹陷中,平内踝下缘处,大钟穴是足少阴肾经的络穴,可益肾平喘、调理二便,对气喘、咳血、腰脊强痛、足跟痛等病症有一定的缓解作用。

足底反射区:足底还有丰富的反射区,如对应头部、颈部、肩部、肺部、心脏、肝脏、胃肠等各个脏腑器官的反射区,按摩相应的反射区可以调节对应器官的功能,比如按摩足底的胃肠反射区,可促进胃肠蠕动,改善消化功能;按摩心脏反射区,有助于改善心脏血液循环。

足底穴位的作用机制

足底穴位分布着丰富的血管和神经末梢,刺激这些部位能够促进气血运行,进而起到活血化瘀的作用,通过按摩或艾灸足底穴位,如太冲、涌泉等,可以缓解肌肉紧张和关节僵硬,足底穴位与中枢神经系统有着紧密联系,通过刺激这些穴位可以调节自律神经,缓解压力和焦虑情绪,提高睡眠质量。

注意事项

虽然足底穴位按摩具有诸多益处,但在进行足底按摩时,也需要注意以下几点:

1、力度适中:按摩力度要适中,避免过度疼痛。

2、时间控制:某些反射区按摩时间不宜过长,如肝脏和脊柱反射区。

3、个体差异:若足部有伤口、炎症或患有严重疾病,应先询问医生,避免损伤足底组织。

4、专业指导:对于高血压或其他相关疾病患者,在使用足底穴位时应咨询专业医生或中医师的意见,以确保安全有效地发挥其功效。

足底穴位是传统医学的智慧结晶,通过刺激这些穴位,我们可以调节身体机能、缓解病痛和预防疾病,在日常生活中,我们可以适当进行足底按摩,以促进身体健康,但请注意,在进行足底按摩时,要遵循正确的操作方法,避免受伤,希望这篇文章能帮助大家更好地了解足底穴位,享受健康的生活。

转载请注明来自广西蓝创新能源汽车设备有限公司,本文标题:《揭秘足底穴位,领略传统医学的智慧魅力》

桂ICP备17012074号-1

桂ICP备17012074号-1

还没有评论,来说两句吧...